住宅用火災警報器は10年で交換を!

- [2024年7月4日]

- ID:12059

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

住宅用火災警報器は、10年を目安に交換をお勧めします!

- 平成18年6月1日に消防法が改正され京田辺市火災予防条例では、新築住宅(戸建て住宅、店舗併用住宅等および共同住宅(自動火災報知設備が設置されているものを除く。)(以下「住宅等」という。)を含む。)は平成18年6月1日から、既存の住宅等は平成23年6月1日から住宅用火災警報器の設置を義務化しましたが、当初の設置義務化から10年が経過しました。

- 住宅用火災警報器は、古くなるとセンサー等の性能が劣化し、火災を感知しなくなることがあるため、とても危険となります。火災を感知できなくなることが予測される設置から10年を目安に交換しましょう。

- 設置時期を調べるには、設置した時に記入した「設置年月」、または、機器に記載されている「製造年」を確認してください。

- まだ設置されていない住宅等にお住まいの方は、大切な御家族の命を守るためにも、一日でも早く住宅用火災警報器を設置してください。

交換に関するQ&A

10年たったら、とりカエル。

交換に関するQ&Aなど、詳細はこちら(別ウインドウで開く)(一般社団法人日本火災報知機工業会のページ)

連動タイプの住宅用火災警報器

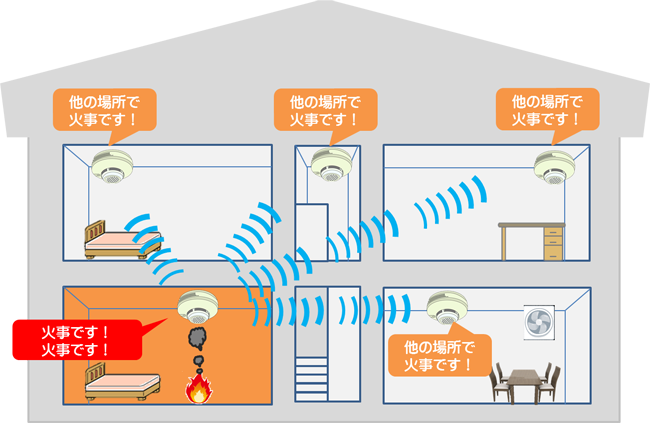

最近の住宅は、気密性が高いため単独タイプでは警報音を他の部屋で聞こえない恐れがあり、逃げ遅れなどの危険性が高くなります。

設置が義務化された当初に販売されていた住宅用火災警報器は、火災を感知した機器のみが警報音を発する単独タイプがほとんどでしたが、近年、感知した機器以外の機器も感知した機器と同時に警報音を発する連動タイプのものが販売されています。

これから設置される方や交換される方には、連動型住宅用火災警報器の設置をお勧めします。

下図は、連動している状態を示しています。

※連動の状態を示しています。

点検とお手入れ

(1)よごれていたら

住宅用火災警報器にホコリなどが付くと火災を感知しにくくなります。最低限1年に1回は、掃除機等でホコリを吸い取る、または、乾いた布でふき取りましょう。

(2)定期的に作動点検をしましょう!

本体のひもを引いたりボタンを押して、最低限1年に1回は作動点検をしましょう。

また、旅行などで数日間留守にした場合などには、その間に電池切れを起こしているかも知れないので、帰宅後に作動点検をしましょう。

・正常な場合

正常をお知らせするメッセージが流れる、または、火災警報音がなります。

・音が鳴らない場合

「電池切れ」または「機器本体の故障」が考えられます。取扱説明書をご覧ください。

※ お手入れや作動確認は高所での作業となり、転倒や転落の危険があります。安定した足場を確保して、作業を行ってください。

(3)交換のサイン

住宅用火災警報器は、電池が切れそうになれば、音や光で知らせる機能を有しています。多くの機器は、電池寿命が10年(通常の使用状態)となっており、本体交換のサインにもなります。

※ 電池の寿命は、メーカーや機種によって異なります。詳しくは、取扱説明書を確認してください。

住宅用火災警報器とは

- 住宅用火災警報器とは、火災の煙や熱を感知して、音声や警報音等で火災の発生を知らせるものです。

- 住宅等の天井または壁面に取り付けます。

- 住宅用火災警報器は、火災の早期発見・被害の軽減に効果を発揮します。

設置場所

(1)寝室

(2)台所

(3)寝室のある階の階段

(4)寝室のある階から2階下の階の階段

(5)寝室がある階から2以上うえにある階に居室がある場合、その最上階の階段

(6)(1)から(5)までに該当しない階で7平方メートル以上の居室が5以上ある階の廊下

ダウンロードファイル

設置例(ファイル名:settirei.pdf サイズ:67.82 KB)

設置例(ファイル名:settirei.pdf サイズ:67.82 KB)住宅用火災警報器の設置例

住宅用火災警報器の奏功事例

全国の火災で、「住宅用火災警報器を設置していて良かった」という事例(奏功事例)を総務省消防庁が発表しています。

発表資料は下記のダウンロードファイルからご覧いただけます。

住宅用火災警報器の奏功事例

警報が鳴った時の対処方法

火災が発生していないのに住宅用火災警報器が鳴った場合の対処方法が、一般社団法人日本火災報知機工業会のホームページに掲載されています。

住宅用火災警報器が鳴った場合の対処方法(別ウインドウで開く)(一般社団法人日本火災報知機工業会のページ)

不適切な訪問販売にご注意ください!

- 消防署員・消防団員が訪問し販売をしたり、特定の業者に販売を委託することはありません。

- 京田辺市火災予防条例で設置が義務付けられていますが、罰則はありません。

- ご家庭に設置されている機器の点検も、自分で点検することをお勧めしていますが、業者等による点検を受ける義務はありません。業者の服装や話に惑わされないように注意してください。

- 断っても帰らない場合は、身分証の提示を求め、すぐに消防や警察に電話してください。ほとんどの場合、逃げるように帰ります。

※ 罰則はありませんが、大切な御家族や自分自身の命を守るために早期の設置をお願いします。

その他の案内

ダウンロードファイル

住宅用火災警報器の必要性 (ファイル名:bessi1.pdf サイズ:30.91 KB)

住宅用火災警報器の必要性 (ファイル名:bessi1.pdf サイズ:30.91 KB)住宅用火災警報器の必要性